Romane:

Die Nadir-Variante

Science Fiction

Wurdack Verlag, 2017

Argona

Science Fiction

Wurdack Verlag, 2008/2017

(nominiert für den Kurd Laßwitz Preis 2009)

Andrade

Science Fiction

Wurdack Verlag, 2007/2017

(nominiert für den Deutschen Science Fiction Preis und den Kurd Laßwitz Preis 2008)

Entheete

Science Fiction

Wurdack Verlag, 2006/2016

(nominiert für den Deutschen Science Fiction Preis und den Kurd Laßwitz Preis 2007)

Das vergessene Portal

Fantasy

Wurdack Verlag, 2004

(3. Platz beim Deutschen Phantastik Preis 2005)

Collection:

Tausend Stimmen

Wurdack Verlag, 2019

(in Vorbereitung)

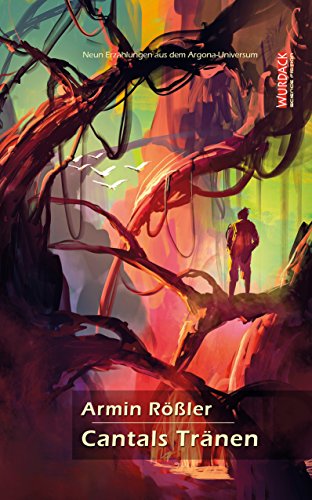

Cantals Tränen

Wurdack Verlag, 2016

Anthologien:

Elvis hat das Gebäude verlassen

herausgegeben von Frank Hebben, André Skora und Armin Rößler

Begedia Verlag, 2019

Gamer

herausgegeben von André Skora, Armin Rößler und Frank Hebben

Begedia Verlag, 2016

Tiefraumphasen

herausgegeben von André Skora, Armin Rößler und Frank Hebben

Begedia Verlag, 2014

Emotio

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2011

Die Audienz

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2010

Molekularmusik

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2009

Lotus-Effekt

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2008

S.F.X

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2007

Lazarus

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2007

Tabula rasa

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2006

(2. Platz beim Deutschen Phantastik Preis 2007)

Golem & Goethe

herausgegeben von Armin Rößler

Wurdack Verlag, 2005

Überschuss

herausgegeben von Armin Rößler

Wurdack Verlag, 2005

(5. Platz beim Deutschen Phantastik Preis 2005)

Walfred Goreng

herausgegeben von Armin Rößler und Dieter Schmitt

Wurdack Verlag, 2004

(4. Platz beim Deutschen Phantastik Preis 2005)

Deus Ex Machina

herausgegeben von Armin Rößler und Dieter Schmitt

Story-Olympiade, 2004

Sekundärliteratur:

Carl Amerys Der Untergang der Stadt Passau. Eine Untersuchung der zentralen Themenkomplexe

EDFC, 2001

Kurzgeschichten:

Random Gunn und der Griff nach der Weltherrschaft

Elvis hat das Gebäude verlassen

herausgegeben von Frank Hebben, André Skora und Armin Rößler

Begedia Verlag, 2019

Der Große See

Armin Rößler: Cantals Tränen

Wurdack Verlag, 2016

Heimkehr

Armin Rößler: Cantals Tränen

Wurdack Verlag, 2016

Schwärzer als die Nacht, dunkler als der Tod

Armin Rößler: Cantals Tränen

Wurdack Verlag, 2016

Begegnung mit Erwin (oder: Ein Vorwort)

Uwe Sauerbrei: Erwins Reise

Verlag in Farbe und Bunt, 2016

Katar 2022

Gamer

herausgegeben von André Skora, Armin Rößler und Frank Hebben

Begedia Verlag, 2016

El Dorado

Tiefraumphasen

herausgegeben von André Skora, Armin Rößler und Frank Hebben

Begedia Verlag, 2014

Fremd

Corona Magazine 300, 2014

Feuergeister

phantastisch! 49

herausgegeben von Klaus Bollhöfener

Atlantis Verlag, 2013

Die Straße

Space Rocks

herausgegeben von Harald Giersche

Begedia Verlag, 2011

Das Versprechen

Emotio

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2011

Auf der Flucht

Corona Magazine 250, 2011 (online)

Phönix

Die Audienz

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2010

Was Ernst schon immer über Argonomen und Meurg wissen wollte

Das ist unser Ernst

herausgegeben von Martin Witzgall

Wortkuss Verlag, 2010

Entscheidung schwarz

Weltraumkrieger

herausgegeben von Dirk van den Boom und Oliver Naujoks

Atlantis Verlag, 2010

Die Fänger

Molekularmusik

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2009

Das Mädchen, das niemals lachte

Siegergeschichte des Wettbewerbs der Bürgerstiftung Kunst für Wiesloch zur Brunnengalerie

Privatdruck für die Mitglieder der Stiftung, 2008

Barbieris Flucht

Andromeda Nachrichten 223

SFCD, 2008

Online-Ausgabe (17 MB)

Martys Weg

Corona Magazine Nr. 200

Online, 2008

Das Gespinst

Lotus-Effekt

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2008

Cantals Tränen

S.F.X

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2007

Lilienthal

phantastisch! 27

herausgegeben von Klaus Bollhöfener

Verlag Achim Havemann, 2007

Lazarus

Lazarus

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2007

Sturmreiter

Die Jenseitsapotheke

herausgegeben von Frank W. Haubold

EDFC, 2006

Das Herz der Sonne

Tabula rasa

herausgegeben von Armin Rößler und Heidrun Jänchen

Wurdack Verlag, 2006

Die Einladung

Pandaimonion VI - Tod

herausgegeben von Ernst Wurdack

Wurdack Verlag, 2006

Der Verlorene

Rattenfänger

herausgegeben von Bernd Rothe

Blitz Verlag, 2005

Der Gravo-Dom

Golem & Goethe

herausgegeben von Armin Rößler

Wurdack Verlag, 2005

Vergnügungspark

Der ewig dunkle Traum

(Wolfgang Hohlbeins Schattenchronik Band 1)

herausgegeben von Alisha Bionda und Michael Borlik

Blitz Verlag, 2005

Barrieren

Überschuss

herausgegeben von Armin Rößler

Wurdack Verlag, 2005

Die Tränen des Blauen Gottes

Wellensang

herausgegeben von Alisha Bionda und Michael Borlik

Schreib-Lust Verlag, 2004

Eindringling

Pandaimonion IV - Das Gewächshaus

herausgegeben von Ernst Wurdack

Story-Olympiade, 2004

Faust

Deus Ex Machina

herausgegeben von Armin Rößler und Dieter Schmitt

Story-Olympiade, 2004

(6. Platz beim Deutschen Science Fiction Preis 2005)

Deus Ex Machina 'e', 2005

Corona Magazine Nr. 150, 2005

Mars

Strahlende Helden

herausgegeben von Ernst Wurdack

Story-Olympiade, 2003

Gläserne Engel

Pandaimonion III - Für Daddy

herausgegeben von Ernst Wurdack

Story-Olympiade, 2003

Sieben Gäste

Baden-Württemberg Aktuell 238

Science Fiction Club Baden-Württemberg, 2003

Menschenjäger

Future World

herausgegeben von Udo Mörsch

Go Verlag, 2003

Griff nach der Macht

Griff nach der Macht

herausgegeben von Ernst Wurdack

Story-Olympiade, 2003

Geheimnis der Höhlenwelt

Solar-Tales 11

herausgegeben von Wilko Müller jr.

Edition Solar-X, 2003

Beweisstück 84, fragmentarisch

Pandaimonion II

herausgegeben von Ernst Wurdack

Story-Olympiade, 2003

Das Land der Wolken

Francesco im Land der Delphine

herausgegeben von H.H. Dietrich und P.T. Rothmanns

Betzel Verlag, 2003

Die offene Schuld

Schwarzer Drache

herausgegeben von Udo Mörsch

Go Verlag, 2003

Schatten der Vergangenheit

Pandaimonion

herausgegeben von Ernst Wurdack

Story-Olympiade, 2002

Schöner Schein

Hexen, Magier, Scharlatane

herausgegeben von Ernst Wurdack

Story-Olympiade, 2002

Code Arche

Düstere Visionen

herausgegeben von Ernst Wurdack

Story-Olympiade, 2002

Blitz Shorties, 2003

Tausend Stimmen, längst verstummt

Welten voller Hoffnung

herausgegeben von Barbara Jung

BeJot Verlag, 2002

Das temporäre Instabilitäts-Phänomen

Solar-Tales 9

herausgegeben von Wilko Müller jr.

Edition Solar-X, 2002

Amoklauf

Groschenstory Nr. 8

2002

(nicht mehr online)

Am Ufer des Sees

Jenseits des Happy ends

herausgegeben von Barbara Jung

Go & BeJot Verlag, 2001

Nachts

Spinnen spinnen

herausgegeben von Ernst Petz und Heinrich Droege

Aarachne Verlag, 2001

Die Verschwörung

Delfine im Nebel

herausgegeben von Udo Mörsch

Go Verlag, 2001

†¦ und die Zeit steht still

Fantasia 148

herausgegeben von Franz Schröpf

EDFC, 2001

Homepage, 2002

Fließende Übergänge

Traumpfade

herausgegeben von Ernst Wurdack und Stefanie Pappon

Story-Olympiade, 2001

Homepage, 2002

Benutzerdefiniertes Design erstellen

Benutzerdefiniertes Design erstellen