⊛⊛⊛ Datenverarbeitung & Informationstechnik ⊛⊛⊛

Alles nur geträumt? Ich habe ja oft sehr bunte und spannende, manchmal ziemlich absurde Träume. Darum war ich mit Begeisterung dabei, als Ulrike Stegemann für die 18. Elfenschrift das Thema "Träume und Vorahnungen" auf die Agenda setzte. Ich habe mir für das Heft mal die klassische Literatur angeschaut und abgeklopft, wie Träume in den jeweiligen Geschichten funktionieren. Eigentlich eine unmögliche Aufgabe: Wie packt man das Gilgamesch-Epos, die Ilias und die biblische Josephsgeschichte in 8000 Zeichen? Ich hab's halt versucht ... Viel Spaß damit.

Die ältesten Träume

Träume gehören zu den Urerfahrungen der Menschen. Als Götter-Botschaft und Ankündigung drohender Verhängnisse nahmen sie in der alten Literatur eine zentrale Stelle ein. Hier möchte ich drei der frühesten Traum-Berichte vorstellen.

1. Gilgameschs Traum von Enkidu

Die ältesten Berichte über Gilgamesch, den König von Uruk, stammen aus der Zeit von 2110 bis 2003 v. Chr. Als Gilgamesch-Epos ist eine akkadisch-ninivetische Fassung (um 1200), überliefert. Gilgameschs Lebensfrage ist die uralte Menschheitssehnsucht nach Unsterblichkeit. Als sein Freund Enkidu stirbt, ist der König erschüttert und bricht auf zur Suche nach dem ewigen Leben.

Die Ankunft Enkidus wird dem König in zwei Träumen oder einem Doppeltraum angekündigt. Eine Waffe des Himmelsgottes sei auf ihn gestürzt, erzählt er der Mutter:

„Heben wollt’ ich’s, da war sie mir zu schwer,

Bewegen wollt’ ich’s und konnt’s nicht bewegen!

[...] Die Mannen küßten die Füße ihm;

Da lehnt’ ich mich dagegen, sie standen mir bei,

Ich hob sie auf und trug’s hin zu dir." (1)

Die Mutter deutet: Das Heer wird den Ankömmling verehren, Gilgamesch ihn umarmen und ihn zu ihr führen (Adoption). Seine Stärke gleiche der des Himmels. Auch die sexuelle Beziehung der beiden kann die Mutter herauslesen: „Wie über einem Weibe hast du über ihm geraunt“.

Dass er einen Geliebten finden werde, gefällt dem König offenbar so gut, dass er im zweiten Traum die Beziehung zu Enkidu ausdrücklich bejaht. Eine Axt, erzählt er, habe er auf der Straße gesehen:

„Da ich sie nun erblickte, wurde ich froh,

Gewann sie lieb; wie über einem Weib

Raune ich über ihr.

Ich nahm sie und legte meine Seite an sie an.“ (2)

Auch später spielen Träume eine große Rolle. So legt sich auf der Abenteuerfahrt zum Libanon Gilgamesch zum Träumen hin, um den Weg und den Gegner zu sehen. Hier zeigt sich Enkidu als ähnlich kluger Deuter wie die Mutter. Und nach dem Sieg über den Himmelsstier ist es Enkidu vergönnt, im Traum die Versammlung der Götter zu belauschen, in der sein Todesurteil gefällt wird. Schließlich haucht er in einer letzten großartigen Vision der Unterwelt sein Leben aus.

Es ist bezeichnend, dass Gilgamesch auf der Suche nach Unsterblichkeit nur noch ein einziges Mal träumt: von einem Mann, der eine Axt an der Seite trägt – eine Erinnerung an Enkidu. Als Gilgamesch endlich seinen vergöttlichten Ahnherrn Utnapischtim findet, stellt der ihm als Preis für die Unsterblichkeit die Aufgabe, sieben Tage und sieben Nächte zu wachen. Gilgamesch versagt: Nach der anstrengenden Reise sinkt er in tiefen, traumlosen Schlaf. Der König hat ausgeträumt.

2. Agamemnon träumt vom Sieg

Träume bei Gilgamesch waren zum Teil erfreulich, zum Teil erschreckend, doch stets waren sie wahr. Raum für Zweifel gab es bei den alten Keilschrift-Dichtern nicht. Doch schon in der ältesten Urkunde griechischer Kultur, in der Mitte des achten Jahrhunderts v. Chr., blitzt eine Warnung auf. Lange bevor die Vorsokratiker erste kritische Fragen stellten, überlegt Homer bereits, wie verlässlich Träume sind.

Der Beginn der Ilias: Achill ist zu Tode beleidigt durch den obersten Heerführer Agamemnon und zieht sich vom Kampf um Troja zurück. Nur die Entschuldigung Agamemnons könnte seine Ehre wieder herstellen. Achills Mutter, die Göttin Thetis ringt dem Göttervater Zeus das Versprechen ab, dass die Griechen blutige Niederlagen erleiden, bis sie Achill versöhnt haben.

Zeus beruft einen Trugtraum zur bewussten Falschinformation:

„Gehe hinein in das Zelt des Atreussohns Agamemnon,

Und verkünde ihm alles genau, was ich dir gebiete.

Rüsten soll er mit Macht die Achäer im Schmucke des Haupthaars;

Denn jetzt nähme er leicht der Troer Stadt mit den breiten

Straßen; denn nicht mehr zwiefachen Sinnes seien die Götter,

Die den Olympos bewohnen; Hera stimmte sie nämlich

Alle mit Bitten um; den Troern sind Leiden beschieden." (3)

Zeus, Beschützer der Eide, lässt die Griechen gezielt ins Verderben laufen. Der Traum, der wohl als dienstbarer Geist auf dem Olymp lebte, fliegt ins Griechenlager. Um vertrauenswürdig zu erscheinen, nimmt er die Gestalt des alten Nestor an. Er plustert sich mächtig auf:

„Schläfst du, Sohn des Atreus, des kundigen Rossebezähmers?

Nicht die ganze Nacht durch schlafen sollte ein Kriegsherr,

Dem die Truppen sind anvertraut und dem so viel obliegt“,

spricht er ihn an. Und am Schluss mahnt er:

„Du halte das fest, damit nicht Vergessen

Dich ergreift, wenn der honigsüße Schlummer dich losläßt.“ (4)

Die Traumerzählung ist der Auftakt des zweiten Ilias-Gesangs und wirkt zugleich sehr modern durch ihre Traumkritik und sehr archaisch durch ihre Form. Dreimal wird aus verschiedener Perspektive dasselbe erzählt. Der Traum gibt Zeus’ Botschaft wörtlich an Agamemnon weiter, und der hat nichts Eiligeres zu tun, als den Kriegsrat einzuberufen und die Rede zu wiederholen.

Der Ausgang ist bekannt: Agamemnon führt das Heer in eine der verlustreichsten Schlachten des Krieges. Endlich sind die Griechen aufgerieben, sodass an der Versöhnung mit Achill kein Weg mehr vorbeiführt. Der Trugtraum hat seine Mission erfüllt.

3. Joseph – eine Traumkarriere

Der berühmteste Traumdeuter der Bibel: Joseph rettet Ägypten durch Auslegung eines Traumes. Doch begonnen hatte die Geschichte unter denkbar ungünstigen Vorzeichen. Der junge Joseph, der verzogene Lieblingssohn, ist die Geißel seiner Brüder. 17 Jahre ist er alt, kräftig am Pubertieren, obendrein eine Petze: Er „brachte es vor ihren Vater, wenn etwas Schlechtes über sie geredet wurde." (5)

Gerade hat er vom Vater ein teures Gewand erhalten und hält sich für etwas Besseres. Entsprechend sind seine Träume, die er prahlend den Brüdern erzählt:

„Siehe, wir banden Garben auf dem Felde, und meine Garbe richtete sich auf und stand; aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe.“ (6)

Sie begreifen sofort: „Willst du unser König werden und über uns herrschen?“, fragen sie drohend. Joseph setzt noch einen drauf: Elf Sterne hätten sich vor ihm verneigt und sogar Sonne und Mond: die Brüder, sogar die Eltern sollen ihm dienen. Die Brüder ergreifen ein drastisches Disziplinierungsmittel. Der Gernegroß wird verprügelt und nach Ägypten verkauft.

Dass Träume von Gott kommen, mag der Autor gemeint haben. Doch lange vor Freud und der „Erfindung“ der Psychoanalyse sah er auch, dass die Quelle der Träume im Inneren des Träumers liegt. Deutlich wird es in der Begegnung Josephs mit zwei gefangenen Beamten. Der Ober-Mundschenk träumt von drei Weinreben, die er auspresst und dem Pharao zu trinken gibt. Ein ehrlicher Schenkentraum, in dem kein Schuldgefühl spukt. Joseph ist Psychologe genug, um zu erkennen, dass der Mann ein reines Gewissen hat. Nun der Bäcker: Drei Körbe trägt er im Traum, im oberen Gebäck für den Pharao. Vögel fressen es auf. Joseph sieht das Schuldbekenntnis, das der Mann in Worten nie abgelegt hätte. So weissagt er dem Schenken Freiheit, dem Bäcker den Tod.

Sehr anders träumt der Pharao einen Doppeltraum: Sieben fette Kühe entsteigen dem Nil und werden von sieben mageren verschlungen. Er erwacht, schläft weiter und sieht sieben dicke Ähren, die von sieben dürren verschlungen werden. Er merkt, „dass es ein Traum war.“ (7)

In der Übersetzung geht unter, wie der hebräische Text mit Einzahl und Mehrzahl spielt, um die Unfähigkeit der Traumdeuter zu zeigen: Der König erzählt ihnen seinen Traum, doch sie können sie nicht deuten. Erst Joseph bewährt sich vor Pharao, da er von einer Botschaft spricht: Gott kündige sieben fette und sieben magere Jahre an.

Anders als Träume, die nur Unheil verkünden, ist dies eine Chance, für Joseph sogar ein Karrieresprungbrett. Kornspeicher sollen gebaut, Steuern erhoben werden für die Not, rät er und fügt listig hinzu: „Nun sehe Pharao nach einem verständigen und weisen Mann, den er über Ägyptenland setze“. Der Erfolg kann sich sehen lassen: Joseph erhält eine einmalige Machtstellung, schöpft allen Reichtum ab und kann nach sieben Jahren aus vollen Speichern austeilen. Eine traumhafte Karriere, ganz wie im ersten Traum prophezeit.

1 Das Gilgamesch-Epos. Übersetzt von Albert Schott. Neu hrsg. v. Wolfram von Soden. Stuttgart, 1982. S. 23.

2. ebd. S. 24.

3 Homer: Ilias. Neue Übersetzung, Nachwort und Register von Roland Hampe. Stuttgart, 1979. S. 22.

4 ebd.

5 Die Bibel. Nach der Übersetzung Martin Luthers. Mit Apokryphen. Stuttgart, 1999. S. 41.

6 ebd.

7 ebd. S. 45.

© Petra Hartmann

Erstveröffentlichung:

Petra Hartmann: Die ältesten Träume. In: Elfenschrift. 5. Jahrgang, Juni 2008, S. 6–8.

Weitere Elfenschrift-Artikel

Ranzenmänner: Ein Rucksack voller böser Geister

Scheherazade, Sandmann und Co. Oder: Wer erzählt hier eigentlich?

Kaiser, König, Kanzler - oder gar kein Herrscher? Über Regierungsformen in phantastischen Reichen

Hippalektryon - Ein Fabeltier ohne Fabel

Eier vom Osterfuchs

Geisterstunde auf Helgoland

Warum Mondmenschen kein Klo brauchen

Mephistopheles - ein tragischer Teufel

Die ältesten Träume

.

Vincent Voss im Dark Flower zu Leipzig am 8. Januar 2026

Damit ist die Saison (für mich) eröffnet! Ein neues Jahr mit phantastischen Lesungen und Veranstaltungen wartet hoffentlich auf mich. Und das war gleich die erste.

Der Autor selbst hatte gar nicht mit einem „vollen Haus“ gerechnet, denn Lesungen im Januar stehen im Ruf, schlecht besucht zu werden.

Das Dark Flower, ein Musik-Club für die eher dunklen Töne, bietet allerdings auch nicht so viel Raum. Und der war dann aber gefüllt. Als ich auf den letzten Drücker ankam, musste ich schon schauen, wo noch ein Plätzchen auf den Bänken frei ist…

Das ist der Veranstalterin nur zu wünschen, dass das Leseformat nun im zweiten Jahr sich weiter etabliert und Bestand hat. Carolin Gmyrek hat wieder moderiert. Diesmal hatte sie sich gut auf das Thema vorbereitet – und dadurch vielleicht ein wenig zu viel erzählen können und auch selbst erzählt. Dabei hätte der Autor doch mehr zu Wort kommen sollen. Andererseits sollte neben der Lesung aus dem neuesten Horrorroman des Autors auch das Gespräch zum Thema „Was macht uns Angst? Psychologie des Schreckens in der Literatur“ stattfinden.

Das riesengroße Thema konnte natürlich nur angeschnitten werden und es belief sich auf Anekdoten der beiden, Autor und Moderatorin, wie sie erstmalig mit Horrorfilmen und -Literatur konfrontiert wurden, damit, was für sie Horror ist (sehr weites Feld), was ihnen Angst macht (Frage auch an das Publikum: Warum schaut oder lest Ihr Horror?) und Biografisches des Autors.

V.V. hatte schon mit jungen Jahren einen Zombiefilm gesehen, der ihn, so schätzt er es nun selbst ein, ziemlich verstört hatte. Man sollte damit sicher nicht so früh anfangen. Andererseits hatte er damit seine Leidenschaft für das Schaurige gefunden, wie es aussieht.

V.V. hat in einer Schüler-Punk-Band als Sänger und Texter gewirkt. Da hat er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckt. Die Texte, so Vincent, war manchmal Grund für Auftrittsverbote. Offensichtlich waren die auch schon ziemlich Horror-mäßig.

Im Horror muss für den Autor immer was Übernatürliches dabei sein. Allerdings gab er auch zu, dass dieser Horror dann schon fast „cosy“ wäre, da er weit genug von der Realität entfernt ist, die im Grunde so viel mehr Horror bietet, als er sich als Autor ausdenken kann. Na, da hat er wohl leider Recht.

Vincent Voss las aus seinem letzten Roman: „Seemannsgräber“.

.

Er wählte recht unterschiedliche Teile dafür aus, zunächst eine richtig unheimliche Geisterbegegnung, dann eine Szene, die der Autor zum Tell selbst erlebte, in der eine Schulklasse bei einem Ausflug mit einem Schiff und beim Schau-Fisch-Fangen ein Zombie ins Netz geht und zum Schluss eine ziemlich heftige Splatterszene. Gerade die letzte Szene – muss ich, inzwischen wohl zum Sensibelchen mutierter, alter Sack mir eingestehen, sagt mir, dass ich gar kein Horror-Fan bin, zumindest nicht in dem Sinne, wie es dieser Body-Horror und Splatter beinhaltet. Im Grunde waren mir die unheimlichen Wesen aus dem All, die übermächtigen Entitäten des Kosmos, die mir ein Gefühl der Ohnmacht und des unpersönlichen Grauens vermitteln, näher als solche Schlacht-Szenen. Aber: Weites Feld.

Insgesamt war das ein toller, inspirierender Abend. So hat das Jahr gut begonnen; kann so weitergehen.

Das Foto: Im Dark Flower ist es immer sehr dunkel, viel dunkler, als das Foto vermuten lässt.

Ein Bild des Lesenden im Sessel - ohne das Licht - konnte nicht sinnvoll erstellt werden.

Der Autor hat sich beim letzten Lese-Teil mit Leselampe am Kopf unter das Publikum gemischt, um mit viel Verve, starker Betonung und quasi über die Schiffsbohlen marschierend die Zuhörerschaft zu beeindrucken:

Ich kenne nun schon ein paar Romane von Sven Haupt und stelle immer wieder fest, dass er die Fähigkeit besitzt, Personen, Gegenstände, Tiere, Metaphysisches und KIs auf eigenartige Weise zu verknüpfen. Heraus kommt ein Mischmasch der Dinge, das zwar nicht unbedingt glaubwürdig ist – die eigene Vorstellungskraft wird dabei manchmal arg strapaziert – trotzdem passt alles irgendwie zusammen.

"Der Himmel wird zur See" erschien im Juni 2025 im Eridanus Verlag, Bremen. Die Umschlagsgestaltung übernahm wieder Detlef Klewer.

Hannah Riley muss als Raumschiffpilotin zusammen mit dem Roboter Andy einen wichtigen Auftrag erledigen. Es geht, wie so oft, um das Überleben der Menschheit. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Hauptfigur erinnert mich stark an die in den anderen Romanen des Autors. Er wählt stets den unangepassten Typ, der massive eigene Probleme hat und dann noch mit Schwierigkeiten der besonderen Art zu kämpfen hat. Aber das macht ja die Quintessenz eines spannenden Romans aus.

Auch ist in den Werken immer jemand da, mit dem sich diese Figur einen verbalen oder gedanklichen Schlagabtausch liefert. Ich denke mal, das ist nötig, um den speziellen Humor (den ich mag) des Autors unterzubringen.

Alles in allem gefiel mir das Buch wieder gut.

Als Cover hätte ich wahrscheinlich keine Frau mit Waffe genommen; das impliziert für mich im ersten Moment nur pure Gewalt. Obwohl, wenn man den fast verträumten Blick der Frau näher betrachtet und die literarischen Sachen des Autors kennt, weiß man, der Roman wird anders sein als vermutet.

Weil dort drin auch Vampire auftauchen, hätte ich sicher einen bildlichen Hinweis dazu gegeben. Wenigstens einen klitzekleinen. Ein Vampirchen. Und wenn es nur in einer Ecke des Covers wäre.

Jeder 6. Mensch in Deutschland liest keine Bücher.

Das geht aus einer Umfrage (2024) hervor (DACH-Länder, Frankreich,Italien; 5000 Befragte) , die im Auftrag des Onlinebuchhändlers Galaxus in Auftrag erstellt und Anfang diesen Jahres veröffentlicht wurde .

Demnach kommen hierzulande 1/3 der Befragten auf 1-3 Bücher im Jahr. Nur die Hälfte will künftig mehr lesen – was den niedrigsten Wert darstellt. Ähnlich Lesefaul zeigt sich höchstens noch Frankreich.

Deutsche benutzen vergleichsweise häufiger ebooks (19%) - und Hörbücher (11%). Zur Lesefaulheit der Deutschen passt letzteres wiederum, dass sie im europäischen Vergleich die meisten Hörbücher konsumieren – jede zehnte Person in der Bundesrepublik lässt sich Bücher vorlesen.

Das Lieblingsgenre was Spekulative Fiction anbelangt ist bei Deutschen die Fantasy – Franzosen stehen eher auf Science-Fiction (s. 2. Grafik).

Frauen lesen dagegen häufiger Romane: in Deutschland beispielsweise 3 von 5 Frauen und nur 2 von 5 Männern.

Quelle:

https://www.galaxus....e-buecher-36136

bitte auf Grafiken klicken zum vergrössern:

Nur was endet, hat bekanntlich einen Sinn: Also ist es Zeit, dass auch dieser Vlog zu Ende geht – alles hat ein Ende, ergo auch das Ende. See you in a better place... ¯\_(ツ)_/¯

Die Leiden des jungen Verlegers

...

...

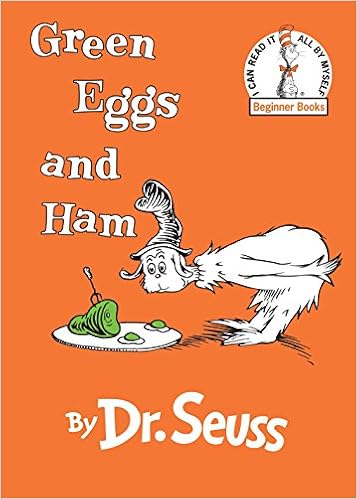

Ich bin mal wieder spät dran*, und tausche außerdem für diesen & den nächsten Eintrag die Neu-/Alt-Reihenfolge. Es handelt sich hier platzhaltend um ein Buch aus der Dr.-Seuss-Reihe, die in den 60ern die Vorgehensweise beim Lesen-Erlernen für Kinder revolutionierte. Außerdem hält sich das Buch an die Nonsens-Tradition von anderen Kinderbüchern seit Alice in Wonderland, was Kindern (& mir, übrigens) sicher so gut wie immer gefällt. (Und: Eine brandneue audiovisuelle Umsetzung erscheint heuer auf Netflix!)

Ich bin mal wieder spät dran*, und tausche außerdem für diesen & den nächsten Eintrag die Neu-/Alt-Reihenfolge. Es handelt sich hier platzhaltend um ein Buch aus der Dr.-Seuss-Reihe, die in den 60ern die Vorgehensweise beim Lesen-Erlernen für Kinder revolutionierte. Außerdem hält sich das Buch an die Nonsens-Tradition von anderen Kinderbüchern seit Alice in Wonderland, was Kindern (& mir, übrigens) sicher so gut wie immer gefällt. (Und: Eine brandneue audiovisuelle Umsetzung erscheint heuer auf Netflix!)

Im Buch erscheint ein frecher Kleinling namens Sam-I-Am, auf einem hund-ähnlichen Wesen vorbei-reitend, der einen älteren, größeren Pelzherren mit hohem schwarzen Hut auf die Nerven geht. Dieser sagt öfter "I do not like", anfangs in Richtung Sam, aber kurz danach auch dem Gericht das ihm Sam unter die Nase hält - Schinken mit grünen Spiegeleiern! Als aber der Schwarzhütige dies das erste Mal nicht mag, schaltet der Rothütige schlauerweise auf die Logikschiene - mag der Ältere das Gericht vielleicht an einem anderen Ort? Denn schließlich isst das Hirn ja mit, und vielleicht fühlt der Andere sich anderswo wohl(gesinnt)er?

Lässt sich der junge bzw. sich nicht alt fühlende Leser darauf ein, ist klar womit das restliche Buch gefüllt wird - den absurdesten Orten & Vehikeln, wo Schinken mit solchen Spiegeleiern vielleicht doch schmecken könnte... Irgendwann gibt der inzwischen durchnässte Schwarzhütler auf - und dann geschieht noch ein kleines Wunder!

Seuss hat wohl damals die altmodischen "anspruchsvolleren" Kinderbücher - wie ev. auch Alice? - in die Ecke gepfeffert und mit jemandem eine Wette ausgemacht, dass er ein besseres erstes Lesebuch mit einem Vokabular von nur 50 Wörtern erstellen könnte. Ein Buch wie dieses locker gereimte war das Ergebnis. (Das hier ist neben dem früheren Cat in the Hat das bekannteste aus seiner langen Serie. ![]() Es gibt endlose Marketingumsetzungen davon! Ich behaupte, dass auch Hip-Hopper Will-I-Am sich daraus hat inspirieren lassen.)

Es gibt endlose Marketingumsetzungen davon! Ich behaupte, dass auch Hip-Hopper Will-I-Am sich daraus hat inspirieren lassen.)

Was ich an den Seuss-Büchern so toll finde, ist dass nicht nur die Texte schnell ins Absurde kippen, sondern die Illustrationen das praktisch von Anfang an tun, mit wilderen Aufstellungen mit jeder Seite. Die Protagonisten sind meist Tiere, oft eher unidentifizierbar - aber definitiv "furry" - und die tanzen/schweben/schwimmen in der Weltgeschichte herum, meist irgendwas unmöglich balancierend, umgeben von staunenden - oder selbst irgendwelche Stunts ganz lässig durchführenden - Zuschauern. Seuss stellt seine Welten subversiv gaga dar. (Oder angemessen der Zeitperiode: Dada! Apropos: Ich finde lustig, wie dieses 1. Buch die klassisch-amerikanisch-kapitalistische Rolle des ewigen nie-aufgebenden Verkäufers parsifliert!)

Diese Idee des einfacheren Anfangslernen wurde kurz danach dann auch von Sesame Street im TV fortgesetzt, und von vielen anderen Einrichtungen im Westen angewandt. Die US-TV-Serie wird übrigens im November ein halbes Jahrhundert alt! ![]()

Fazit: Am besten VORM Schauen bei Netflix sich mindestens ein Buch aus der Reihe mal reinziehen! Nachher kann man es einer Lieblingsenkelin oder so schenken; wird bestimmt mit großem Dank entgegen genommen.

(* offiziell ist das hier der Juli-Beitrag!!)

Der erste Band des Zyklus "Die Ewige Macht" ist erschienen!

Der erste Band des Zyklus "Die Ewige Macht" ist erschienen! Regenbogen-Leseprobe.pdf (162,72K)

Regenbogen-Leseprobe.pdf (162,72K)

Yes!

Yes!

Hallo!

Hallo!Mitglieder: 0, Gäste: 10, unsichtbare Mitglieder: 0

Bing (4)